Table of contents

ソーン・ジトコフ天体 (Thorne-Zytkow Objects: TZOs)

ここでは、理論上の天体 ソーン・ジトコフ天体 (Thorne-Zytkow Objects: TZOs)についてメモしています。

形成

TZOは、赤色巨星または赤色超巨星の中心部に、中性子星コアが存在するという奇妙な恒星です。 まずはその形成過程を見ていきましょう。

恒星の重力崩壊

太陽よりも8倍以上重たい恒星は、その進化の最終段階で重力崩壊型超新星を起こし、後には中性子星が形成されます。 通常は、原始中性子星の周囲の物質が全て吹き飛び、裸の中性子星がその中心に残るとされています。 しかし巨星の縮退電子コアが何らかの原因で周囲の物質を放出しなければ、中心部だけが中性子星に変化した巨星、すなわちTZOに進化することができます。 恒星コアが原始中性子星へ崩壊する際、恒星内部ではニュートリノによる突然の質量損失に対して、流体力学的な応答が起こります。 この質量減少効果自体が、水素が豊富なエンベロープを除去する可能性があるのです。 このようにしてわずかに残った中性子星大気は、その他の恒星の大気とは大きく異なり、これが中性子星を取り巻くエンベロープとして機能する可能性があります。

別の可能性として、超新星爆発により吹き飛んだ物質が、わずかな時間の間に再び中性子星に降り注ぐというシナリオが考えられます。 ここで再び降り注ぐ物質は、超新星爆発で生まれた重元素を含んでいるため、このようにしてできるエンベロープも重元素が多く含んでいると考えられます。 中性子星が形成された後に、長い時間をかけて物質が降着することで、TZOのようなエンベロープが形成する可能性もあります。 しかしここに挙げた理由はどれも不定性が大きく、あまり支持を受けていません。

連星合体

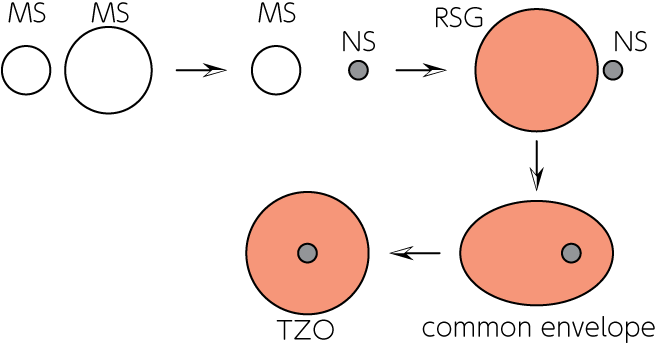

オリジナルの論文 Thorne & Zytkow (1975)でも指摘されているように、はじめに連星系のうちの片方が中性子星になり、それがもう片方の巨星に落ち込んでいくことで、TZOが形成される可能性があります。 連星が進化を遂げ、共通外層 (common envelope) 期になると、連星軌道は不安定となります。 共通外層期では、中性子星は水素が豊富な恒星エンベロープの中にいることになります。 中性子星はその中で、もう片方の恒星コアとからなる連星軌道運動を行います。 すると周囲のガスからの抵抗を受け、その軌道が徐々に小さくなっていきます。 そして最終的に共通外層の中心部で、中性子星と恒星コアの合体が起こるのです。

連星からのTZO形成の流れ。MSは主系列星、NSは中性子星、RSGは赤色超巨星を表す。

しかし、この過程にも不確定な要素が存在します。 共通外層連星の最終的な進化を決める要因にはいくつかあり、例えば伴星がどの進化のタイミングで中性子星と合体するかなどが挙げられます。 また最終的に起こる伴星のコアと中性子星の合体は、衝撃波や加熱を伴うようなとても激しい現象であることが予想されます。 加えて、降着円盤の形成がジェットなどの他のフィードバックを生み出し、これが共通外層の破壊とTZO形成の妨げになると予想されます。

よって連星の合体だけでTZOを形成することは不十分と考えられ、この連星合体シナリオをさらに修正した形成モデルも編み出されました。 一例として、3重連星や4重連星内での形成などがあります。

衝突とダイナミクス

球状星団内に存在する中性子星が、その他の非縮退星と衝突することで、TZOが形成される過程も考えられています。 衝突とダイナミクスにより、共通外層の近接連星が直接形成される可能性が指摘されています。 その他にも、先ほどのような多重連星内でのダイナミクスによる形成があります。 例としては、安定に存在する連星軌道が、そこから離れた場所にあるもう1つの天体により摂動を受けて不安定となる、古在機構 (Kozai mechanizm あるいは von-Zeipel-Kozai-Lidov mechanism)による合体が考えられています。

TZOの構造と進化

ここまで説明してきた通り、TZOは中性子コアを中心部に持つ恒星です。 ここではその内部構造などについて、詳細に見ていきましょう。

内部構造

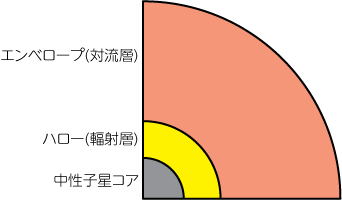

TZOの内部構造は、大雑把に以下の図で表されます。

TZOの内部構造。スケールは適当。

普通の赤色巨星は、白色矮星コアとなるような縮退した電子ガスを中心部に持ちます。 Thorne & Zytkow (1975)は、白色矮星コアの代わりに中性子星コアを持つようなアナロジーを考えたのです。 半径10km程度の中性子星コアが、縮退していないガスの薄い層に覆われているとされています。 その層では、エネルギーが輻射により効率的に運ばれています。 以降では、この層をハロー(halo)と呼ぶことにします。 ハローからさらに外側では対流が発生しており、そこでは輻射ではなく対流によりエネルギーが運ばれています。 これは、中心に近い部分では不透明度\(\kappa\)は電子散乱による寄与が優勢ですが、より外側の温度の低い部分では電子不透明度の相対論的な補正が小さくなるため、不透明度が大きくなるためです。

エネルギー源

TZOが明るく輝くためのエネルギー源としては、重力エネルギー解放型と核融合型の2つが考えられてきました。 重力エネルギー解放型とは、対流エンベロープが中性子星コア部分に降着することで重力エネルギーを解放することで、エネルギーをまかなっているモデルです。 この場合、核融合反応はハローより下の輻射領域で起こります。 そのため、核融合による生成物はハローより外側に混合されることはなく、これを観測から普通の赤色巨星と区別することは困難となります。

もう一つの核融合型では、対流が発生している領域内で核融合反応が起こっているというものです。 この場合、この特有の核融合反応と対流による混合が、表面での元素組成に変化を生み出し、赤色巨星と区別がつくような観測的特徴を作ると考えられています。 また後者では、ハローに最も近い対流層の下部でも核融合が起こることが期待されます。 最下層で生成された不安定核\({13}^N, {15}^O\)が、その崩壊より短いスケールで対流により外側に運ばれれば、それを観測することでTZOの候補を得ることができます。

安定性

先程の核融合型のTZOでは、最下層で生成された元素が混合されます。 するとエンベロープ部分の元素組成が変化し、これがエンベロープの質量放出や力学的不安定性につながることが示唆されています。 これまでの研究では、TZOの寿命は\(10^5 \sim 10^6\)年とされています。 最近のモデルでは、TZOが進化するにつれて、脈動の振幅が大きくなることがわかりました。 これが大きな質量放出率を駆動し、さらには衝撃波が生み出され、残りのエンベロープは吹き飛ばされてしまうとされています。

TZOの最終段階

剥き出しの中性子星

TZOからの質量放出がとても大きい場合、エンベロープが全て剥がされ、中心部に残っていた中性子星コアが剥き出しとなります。 脈動駆動の質量放出率が\(10^{-2} M_\odot \mathrm{yr}^{-1}\)にまで到達すると、\(1 \sim 10 M_\odot\)のエンベロープ質量の場合には100-1000年程度で中性子星コアが剥き出しになります。 TZO段階後の中性子星の特徴はまだ研究されておらず、その様子はまだわかっていません。 TZO期の中性子星コアへの降着は少なく、中性子星コアの質量変化はそこまで大きくないとされています。 中性子星コアはガス降着により角運動量を与えられ、スピンアップするという理論もあります。 しかし、TZO期にエンベロープと磁場を介して相互作用することで、magnetic braking (磁気ブレーキ)が働き、中性子星コアがスピンダウンする可能性も考えられています。 後者の場合、最終的にはとてもゆっくり自転する中性子星が形成されることになります。 これはTZO期から放出された物質に取り囲まれた、極端に長い周期を持つX線源になると予想されています。

重力崩壊とその後に形成される天体

中性子星コアへの質量降着が十分な場合、大きなアウトフローやジェットが発生すると考えられています。 そのジェットやアウトフローは降着物質を押しのけ、重力崩壊するTZOは爆発するという理論研究もあります。 降着の時間スケールに依存しますが、このような重力崩壊TZOは、長時間光り輝く超新星 (long-lasting SN)として観測される可能性があります。 さらに長時間の降着が続くと、重力崩壊TZOは極端に長時間明るく輝くガンマ線バーストとして観測される可能性も指摘されています。 これは、TZOが高い質量損失率の場合には、TZOの爆発と放出された周囲の物質とが相互作用を起こし、IIn型の超新星として観測される場合もあります。

先程まではアウトフローやジェットが噴出する場合を考えてきましたが、もしそうでない場合、TZOエンベロープは長寿命の降着円盤を形成することになります。 降着円盤からの降着は中心にいる中性子星をスピンアップさせます。 もしその中心部の中性子星の磁場が強い場合、降着円盤により散逸が起こるような強い双極子放射が放出されます。 このようにして、TZO重力崩壊により、パルサーが形成される可能性があります。 もし散逸の時間スケールが十分長い場合、降着円盤内で惑星や低質量星が形成されます。 よってTZOは、惑星が付随するパルサーや、低質量X線連星に進化する可能性があります。 その後も中性子星への降着が続くと、中性子星はさらに崩壊してブラックホールとなります。 この場合、映画インターステラーのように、ブラックホールの周囲を回る惑星が形成されることになります。 もし低質量星がブラックホールの周囲に形成されると、その低質量星がブラックホールに落ち込むときに最終的にX線突発天体となる可能性があります。

観測的特徴

光度と温度

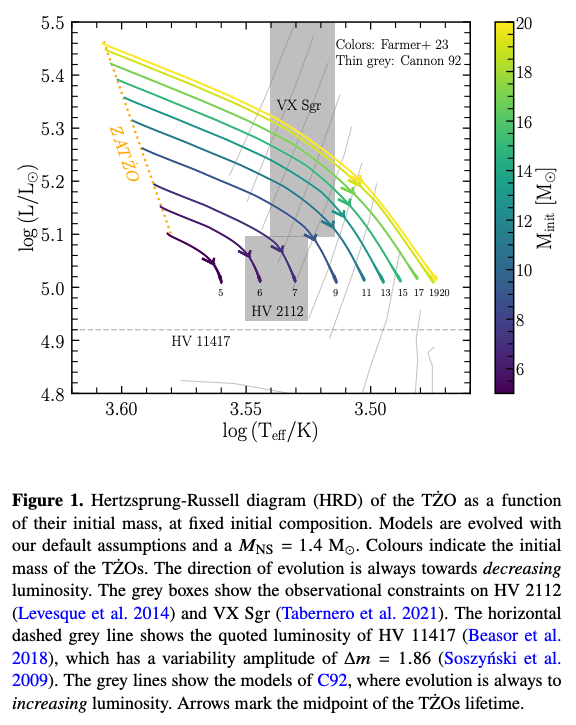

TZOは赤色巨星とは大きく異なる内部構造を持ちますが、そのオリジナルとなったモデルでは、その見た目は晩期のM型超巨星として見えるとされています。 その光度は\(L \sim 3 \times 10^4 - 1.3 \times 10^5 L_\odot\)、そして有効温度は\(T_\mathrm{eff} \sim 2600 - 3100 \mathrm{K}\)、そしてその半径は\(R \sim 1000 R_\odot\)とされています。 その後、様々なモデルが考えられましたが、そのオーダーは大きく変わりません。 TZO初期質量に対する、光度と有効温度の進化をHR図上でプロットしたのが、次の図です。

Farmer et al. (2023)より。中性子星コアの質量は\(1.4M_\odot\)で固定。

各線は各初期質量におけるTZOの進化の軌跡を示しています。 左端の破線はZero Age TZO、すなわちTZOが誕生したときに位置する線です。 ここでは初期質量依存性のみを示していますが、その他に初期金属量やヘリウム量などにも、その光度・有効温度進化は依存します。

質量放出率

TZOの対流エンベロープは、赤色超巨星のものとよく似ていると予想されるため、TZOの質量放出率も赤色超巨星と同じようなものになるとされています。 赤色超巨星で経験的に得られている質量放出についてのパラメータをTZOに適用したところ、\(\dot{M} \sim 10^{-5} - 10^{-4} M_\odot \mathrm{yr}^{-1}\)のように求まっています。 さらにTZOが赤色超巨星のように流体力学的な脈動をしている場合、脈動が流体速度を成長させ、最終的には超音速流となる可能性が指摘されています。 そのようにして、質量放出率が\(\dot{M} \sim 10^{-3} - 10^{-2} M_\odot \mathrm{yr}^{-1}\)のように大きなスーパーウィンドが発生すると考えられています。 スーパーウィンドはTZOをダストで覆い隠し、TZOの観測を困難にする可能性があります。 一方で、TZOの予想寿命を大幅に短縮する可能性もあります。

変光

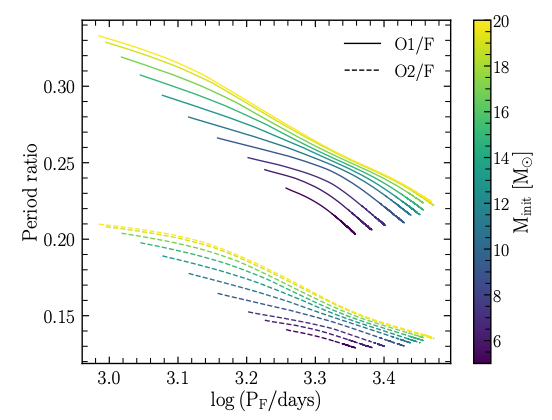

赤色巨星が脈動することでその明るさを変化させるように、TZOも脈動による明るさの変化が起こると考えることができます。 実際、多くのTZO候補天体が、変光を示しています。 流体力学的な脈動を計算したモデルでは、(1000日以上の)極端に長い周期の振動が示されました。 これらの周期は時間とともに長くなる、より大きな質量のTZOではより短い周期となる、などの特徴があります。 またこの基本振動モードは、初期ヘリウム量に最も敏感に依存することも判明しています。 ここから、TZO候補天体の脈動を観測したときに、ヘリウム量に制限を与えることが可能です。 さらに、その脈動の基本振動モードの周期と第一(あるいは第二)励起振動と基本振動との比を描画した図 (Petersen diagram)で、特徴的な曲線を描くことも判明しています。 この図を用いれば、TZO候補を同定することが可能となります。

質量

TZOの質量は、その下限が\(M_\mathrm{min} \sim 10 M_\odot - 15 M_\odot\)と理論予想されています。 そのうち\(1M_\odot\)は中性子星コアで、その他の質量はエンベロープの質量となります。 ただしこの最小質量は、エンベロープで発生している対流の混合長 (mixing length)のパラメータに敏感に依存します。

スペクトル

中心部に中性子星コアが存在することで、典型的な赤色超巨星とは異なる元素合成が起こると考えられています。 中性子星コア周囲に存在する熱い大気中で核融合が起こり、それが対流によりTZO表面まで運ばれていきます。 この元素によるスペクトルを観測できれば、それはTZOによる観測的な証拠の一つとなります。

TZO表面では、太陽と比較してBr, Rb, Y, Nb, Moなどが卓越するとされています。 その他にもTZOの内部は、キャメロン・ファウラー機構 (Cameron-Fowler mechanism) により、\({}^7 \mathrm{Li}\)が生成するのに適した場所であると考えられています。 さらにTZOでは、SiO分子が特段多く作られるなどの特徴もあります。

しかしLiやその他の金属の大量生成は、\(M \geq 4 M_\odot\)の大質量AGB星でも見られるため、これだけではTZOかは判断することができません。 ただし、大質量AGB星ではMoやRbなど、比較的原子番号の小さい元素はそこまで多く作られないと予想されているため、この差異を見ることでTZOかどうかを判断することができます。

重力波

いくつかの研究では、TZOの形成とその進化に伴い、重力波が放出される可能性を指摘しています。 TZO形成とともに放出される重力波は、\(10^{-5}-10^{-1} \mathrm{Hz}\)の周波数で\(h \sim 10^{-23.5}\)程度の歪みを生じるとされています。 しかしadvanced-LIGOやLISAでこれを観測するには、周波数がとても低いとされており、さらなる将来計画であるDECIGOやBBOなどで検出が可能とされています。 また、連星からTZOが形成される場合に、赤色超巨星の中心部に向かって中性子星が落ち込んでいく時に放出される連続的な重力波シグナルについても調べられています。 中性子星コアの非対称性と高速回転により放出される連続重力波が、advanced-LIGOで観測できる可能性が示唆されています。 ここから、天の川銀河内の赤色超巨星が豊富に存在する星団に注目して観測を行えば、重力波からTZOが発見できる可能性を示しました。

TZOの候補天体

TZOは理論上の天体ですが、これまでにもいくつかその候補となるものが発見されています。 今後も観測技術が発達し、新しい望遠鏡・観測装置が登場することから、より多くのTZO候補天体が発見されていくことでしょう。

U Aquarii & VZ Sagittarii

U Aquarii (U Aqr) と VZ Sagittarii (VZ Sgr) はTZOの候補天体として注目を受けた恒星です。 Vanture et al. (1999)では、この天体の詳細なスペクトル研究を行いました。 するとこれらはTZOではなく、以前から分類されていた R Coronae Borealis (RCB)星であると判明しました。 この研究では残念ながらTZO発見とはなりませんでしたが、ここで用いられたスペクトル観測技術などは、別の研究に大きく波及しています。

IO Per & BD+55 388

Kuchner et al. (2002)では、天の川銀河系内に存在する59個の赤色巨星のスペクトルを観測しました。 RbとNiの比から、2つの星がTZOの候補として挙げられましたが、Rbはs過程でも同様に生成されるため、この論文の解析だけでTZOの強い候補とすることができませんでした。

HV 2112

HV 2112は、TZO候補天体として最も良く研究されている天体です。 Levesque et al. (2014)では、天の川銀河と大マゼラン雲・小マゼラン雲にある赤色超巨星のスペクトルを調べました。 そして、小マゼラン雲に存在するHV 2112が、TZOの候補として発見されたのです。 しかしその後の研究で、この天体はとても重いAGB星 (super-AGB: sAGB)であることがわかりました。 sAGB星はその後、白色矮星になるか、重力崩壊型超新星を起こすかの分かれ道にいるような恒星です。 sAGB星はTZOと観測的特徴が似ており、sAGB星のs過程では、TZOと同じような重元素とリチウムが生成できるとされています。

HV 11417

HV 11417は同じく小マゼラン雲に存在する星として観測されました。 高光度(\(\log (L/L_\odot) \sim 4.92\))かつとても大きなRb元素組成比を持ちます。 しかしその後のGaia DR2の観測結果から、この恒星は小マゼラン雲でなく、より手前の矮星であるとされました。 そして小マゼラン雲の金属量と一致しないことも判明し、TZOではなさそうとわかったのです。

VX Sgr

この星は天の川銀河内に存在する冷たい変光星で、極端に大きな光度を持ちます。 とても大きなRb増強がありますが、どちらかというとsAGB星などとの方が整合性がとれることがわかりました。

参考文献

[1] Thorne & Zytkow, 1975, “Red Giants and Supergiants with Degenerate Neutron Cores”

[2] Farmer et al., 2023, “Observational predictions for Thorne-Zytkow objects”

[3] O’Grady et al., 2024, “Thorne-Zytkow Objects”

[4] Cameron & Fowler, 1971, “Lithium and the s-PROCESS in Red-Giant Stars”

[5] Vanture et al., 1999, “Is U Aquarii a Thorne-Zytkow Object?”

[6] Kuchner et al., 2002, “A Spectroscopic Search for Massive Thorne-Zytkow Objetcs”

[7] Levesque et al., 2014, “Discovery of a Thorne-Zytkow object candidate in the Small Magellanic Cloud”